Gedanken und Ideen

Hier finden Sie Gedanken und Ideen rund um die Themen Gewaltfreie Kommunikation und Stressbewältigung. Vielleicht ist ja etwas dabei, das Sie anspricht?

Wie geht eigentlich Empathie?

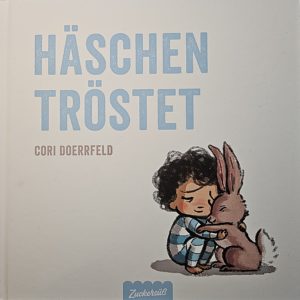

Dieses wunderbare im Zuckersüß-Verlag erschienene Buch von Cori Doerrfeld veranschaulicht in liebevoll gestalteten Illustrationen, was Empathie ist- und was sie nicht ist.

Im Mittelpunkt steht der kleine Charlie, dessen kunstvoll konstruiertes Bauwerk in sich zusammenstürzt. Dies ist der Ausgangspunkt der Geschichte, in deren Verlauf verschiedene Tiere zu ihm kommen, um ihm zu helfen. Sie tun dies allerdings auf eine Art und Weise, bei der sie mehr bei sich selbst als bei Charlie sind, weil sie aus ihrer eigenen Erfahrungswelt heraus agieren anstatt sich mit dem zu verbinden, was der kleine Junge fühlt und braucht. Sie bemitleiden ihn, wollen über das Ereignis reden, machen Vorschläge zum Ausleben von Wut („Lass uns rumbrüllen! Garrr! RARRR! GRAAAAR!“), zum Perspektiwechsel („Hii-hii! Lass uns darüber lachen!“) und Ähnliches. Charlie lehnt all diese Vorschläge ab- aus Sicht der Gewaltfreien Kommunikation, weil sie ihn nicht bei seinem inneren Erleben abholen. Erst als das Häschen kommt, ändert sich die Situation. Das Häschen beherrscht die Kunst, unaufdringlich Nähe und Wärme zu schenken, mit offenem Herzen zuzuhören und all die verschiedenen Gefühle auszuhalten, die Charlie nun in seiner Gegenwart nach und nach spüren und durchleben kann. Das Häschen trägt diesen inneren Prozess mit, ohne sich einzumischen. Es schwingt emotional mit, ist präsent und stabil. Es ist für Charlie da, ohne etwas zu forcieren, und bleibt geduldig die ganze Zeit an seiner Seite. Auf diese Weise gelingt es Charlie, sich selbst zu regulieren und voller Vorfreude den Plan zu fassen, etwas Neues zu bauen.

Diese Geschichte ist aus meiner Sicht für Kinder und Erwachsene gleichermaßen hilfreich, um das Wie und die Wirkung von Empathie zu erfassen. Sie kommt ohne erhobenen Zeigefinder aus und berührt das Herz ohne in Kitsch oder Klischees abzugleiten. Ich bin begeistert und werde das Buch in meinen Kita-Veranstaltungen weiterempfehlen.

Chill mal dein Leben – ein Morgenritual mit Karten von ©karindrawings

Ab morgen mache ich das. Ganz bestimmt. Direkt nach dem Aufstehen joggen gehen … oder meditieren … oder Yoga machen… – kennen Sie solche guten Vorsätze im Hinblick auf Ihren Start in den Tag? Meine Versuche in Sachen achtsames Morgenritual haben mich jedenfalls bisher nicht zum Ziel geführt. Wieso nicht? Weil sie eine selbst auferlegte Pflicht waren und nichts, was ich gern tue. Mein innerer Schweinehund ist mir inzwischen zu einem guten Verbündeten geworden, der sich zu Wort meldet, wenn ich meine Selbstdisziplin überstrapaziere und Leichtigkeit brauche. An dieser Stelle kommen die Karten von Karin Clauss in Spiel. Sie sind meine aktuelle Lieblingsstrategie für einen achtsamen Start in den Tag, der mir Freude bereitet und leicht ist. Es ist ganz einfach: Eine Karte ziehen, lesen, „einwirken“ lassen und abwarten, was in mir passiert. Meist fange ich an zu lächeln und lasse das Lächeln ein wenig größer werden. Danach nehme ich mir noch ein wenig Zeit, auftauchen zu lassen, was ich an Gedanken und Gefühlen zu der Karte habe, und danach gehe ich in meinen Tag. Damit ist auch mein innerer Schweinehund einverstanden. 🙂

Die Karten gibt es bei © karindrawings. Sie können auch einfach diesem Link folgen: ©karindrawings_shop.

Kraftvoll leben mit Gewaltfreier Kommunikation

Ein verbreitetes Missverständnis ist die Idee, GFK anzuwenden bedeute, nicht mehr fluchen oder schimpfen zu dürfen und immer und überall empathisch zu sein. Verbote passen jedoch so gar nicht zur Haltung der GFK. Es geht um Echtheit und Lebendigkeit, nicht um sprachliche Disziplin. Mir ist ein ehrliches Fluchen allemal lieber als eine sprachliche Hülle, die nicht zu dem passt, was die Person empfindet. Denn ich will Kontakt, und das geht nur, wenn mein Gegenüber echt ist und wenn ich es auch bin. Und zu dieser Echtheit gehört, dass ich nicht empathisch sein kann, wenn ich selbst in Not bin. Und manchmal könnte ich es vielleicht, bin aber trotzdem nicht bereit dazu, weil ich mich gerade lieber um ein eigenes Bedürfnis kümmern möchte. GFK zu praktizieren bedeutet nicht, „allzeit bereit“ zu sein.

Was GFK will

Die GFK regt dazu an, über den eigenen Tellerrand zu schauen und an der Auseinandersetzung mit den Sichtweisen anderer Menschen zu wachsen. Dabei geht es um Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Sie lädt dazu ein, sich von Selbst-Abwertung und Sich-klein-Machen zu verabschieden. Sich selbst aufzurichten und in der eigenen Schönheit zu zeigen ist das, was wir in der GFK anstreben. Wer das kann, ist mit der eigenen inneren Kraft verbunden und kann auch kraftvoll leben. Oft geschieht die Entwicklung dorthin in kleinen Schritten, manchmal gelingt uns auch ein beherzter Sprung über die eigenen gedanklichen Grenzen und inneren Verbote. In welchem Tempo auch immer: Sich klein machen war gestern, zu sich stehen ist heute. 🙂 Das trägt aus meiner Sicht nicht nur zum eigenen Wohlbefinden, sondern auch zum Frieden in der Welt bei. Denn Menschen, die auf diese Weise durchs Leben gehen, haben es nicht nötig, andere Menschen klein zu machen.

GFK kultiviert Selbstannahme,

denn Selbstannahme ist für diese innere Entwicklung zentral: Uns selbst zu akzeptieren ermöglicht uns, uns weder kleiner noch größer zu machen, als wir sind. Ich nenne das unsere „natürliche Aufrichtung“. Uns als die zu zeigen, die wir sind, hilft uns, die zu werden, die wir sein können. Das braucht mitunter Mut, nämlich den Mut, all das zu fühlen, was in uns lebendig ist: die eher ungeliebten Gefühle wie Wut, Trauer, Schmerz und Scham genauso wie Freude, Liebe, Verbundenheit und Leichtigkeit. Wir können durch herausfordernde Gefühle hindurchtauchen bis zu den Bedürfnissen, die dahinter liegen. Das ist die Ebene, die uns ermöglicht, uns selbst und andere Menschen besser zu verstehen. Hier erfahren wir, was unser Handeln motiviert, woher unsere Impulse kommen. Über das Wahrnehmen und Ausdrücken unserer Bedürfnisse können wir Verbindung schaffen und eine Gesprächsatmosphäre kreieren, in der die Beteiligten sich trauen, aufrichtig sich selbst und den anderen gegenüber zu sein und zu zeigen, was sie brauchen. Genau das ist die ideale Grundlage dafür, in die eigene Kraft zu kommen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen oder, wie Rosenberg es ausdrückte, „das Leben schöner zu machen“.

Wie geht eigentlich Empathie? – Ergänzung

Jemanden empathisch im Sinne der GFK zu begleiten bedeutet für mich, ihn oder sie auf einer Reise nach innen zu begleiten, bei der er/ sie mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt kommt. Die Bedürfnisse sind dabei wie eine Sehnsucht, die Orientierung und Halt gibt, ein Anker oder auch ein Leuchtturm. „Als begleitende Person lasse ich mich auf das Erleben und den Bewusstseinsstrom meines Gegenübers ein, ohne mich mit in die Trance ziehen zu lassen.“ (Markus Ritter) Dafür ist es wichtig, dass ich gut mir selbst verbunden bin. Aus dieser inneren Sicherheit heraus kann ich erst präsent sein und den Raum für die andere Person öffnen und halten. Die Verbundenheit, die daraus entsteht, ist ein Geschenk an uns beide. Wir erleben, dass wir auf diese Weise für beide das Leben schöner machen.

Führen oder folgen?

Ich folge dem, was bei der anderen Person auftaucht, es sei denn, sie verliert den Kontakt zu sich selbst. Dann kann ich vorsichtig intervenieren. Es gibt kein vorab definiertes Ziel, sondern ein großes Vertrauen in den Prozess der Person, die im Verlauf meist sowohl eine emotionale Entlastung als auch eine innere Klärung erlebt. Oft tauchen dann wie von allein Lösungsideen auf. Manchmal möchte die Person auch einfach nur in dieser inneren Nähe zu sich selbst verweilen, und Lösungen sind kein Thema.

Den Raum halten

Um es mit den Worten meines Kollegen David Kremer auszudrücken: „Ich halte den Raum für das, was mein Gegenüber gerade erlebt und teilt. Ich schenke meine volle Gegenwart, Zeit, Aufmerksamkeit, Zeugenschaft. Ich verzichte auf Versuche, mein Gegenüber zu beeinflussen, zu bewegen, zu lenken oder zu verändern. Ich führe nicht weg oder weiter, sondern bleibe bei meinem Gegenüber. Ich spreche selbst nur so viel, wie mein Gegenüber unterstützt. Ich entspanne mich ins Vertrauen und in das größere Ganze hinein.“ Der letzte Satz ist mir besonders wichtig. Er bedeutet für mich, dass es nicht anstrengend ist, Empathie zu geben, weil ich nichts aus mir selbst heraus erschaffe, sondern stattdessen an dieses größere Ganze anbinde. Im Grunde genommen ist es ein Empfangen, so dass – bildlich gesprochen – meine eigene Schale nicht leerer wird.